导电银浆的特性、导电机理及不同形貌应用

导电银浆是工业领域关键的基础功能材料,经机械混合工艺将金属粉体、粘合剂、溶剂及助剂等组分均匀调配,形成粘稠状浆料体系。该浆料在液态状态下通常不具备导电能力,但经固化处理后,可形成稳定且优异的导电结构。在诸多领域中,它都扮演着“导电线路”的核心角色:从触摸屏的超薄透明电极、手机芯片的高密度互连链路、柔性OLED面板的精细电路,到高效异质结太阳能电池的表面栅线,乃至医疗电子设备的内部导电连接,均可见其身影。值得关注的是,随着应用场景的持续拓展与性能要求的不断升级,导电银浆正朝着更精细化的方向发展——例如,采用不同表面形貌的纳米银粉制备的导电银浆,其最终导电特性、适用场景会呈现显著差异。

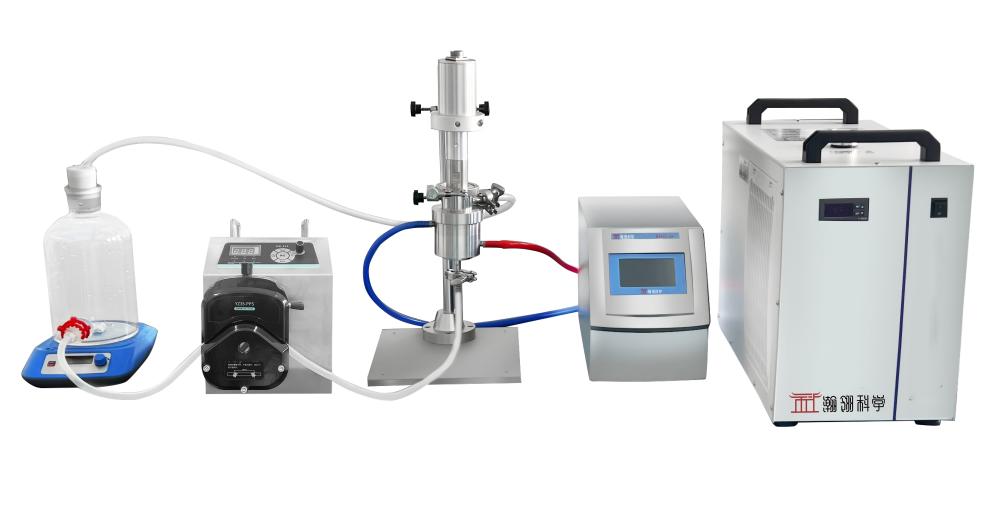

在导电银浆的制备环节,尤其是光伏领域专用导电银浆,超声波分散技术的应用尤为关键。该技术借助超声波的空化效应,可高效打破银粉(如纳米银颗粒、银纳米片)在体系中的团聚体,促使银基粉体在粘合剂与溶剂中实现高度均匀分散,有效减少后续固化/烧结过程中导电网络的孔隙与断点,为光伏电池栅线的精细成型、降低界面电阻提供了重要保障。

银基导电浆料的导电原理

导电银浆的导电机理并非仅依赖银粉自身的体电导率,核心取决于固化或烧结后形成的导电网络——网络的连通性、完整性及接触阻抗,直接决定了最终的导电效果。目前,行业内广泛认可的导电机制主要包括以下三类:

1. 渗流理论

当导电浆料中导电颗粒含量达到特定阈值时,在固化或烧结过程中,随着有机溶剂的分解与挥发,导电颗粒会相互紧密接触,形成连续的物理导电通路。此时电流可通过金属间的直接接触高效传输,是导电效率最高的机制。

2. 隧道效应

当导电颗粒含量较低时,若颗粒间间距控制在1-10纳米的极小范围,即便颗粒未形成物理接触,电子也能在偏压作用下通过热振动“隧穿”中间的绝缘介质,进而形成电流。这种机制多存在于导电网络初期或低负载场景,电阻相对较高。

3. 场致发射

在高电场环境下,导电颗粒间会形成强电场,此时电子可克服原子核的吸引力,从导电颗粒表面发射至中间介质中,从而构建导电通路。不过,该机制的导电稳定性较差,在常规应用中发挥的作用有限。

不同形貌纳米银导电浆料的应用

根据微观形貌的差异,常用的纳米银导电材料主要分为纳米银颗粒(AgNPs)、纳米银线(AgNWs)及纳米银片(AgNFs),三者对应的导电浆料在特性与应用场景上各有侧重:

1. 纳米银颗粒(AgNPs)导电浆料

纳米银颗粒的粒径通常处于1~100 nm范围,作为零维导电材料,其较大的比表面积与较高的表面能,使其具备显著的纳米特性(如表面效应、小尺寸效应及宏观量子隧道效应)。

在应用层面,相较于其他形貌银粉,纳米银颗粒的优异流动性可大幅降低浆料堆积孔隙、提升振实密度,这一特性使其在印刷电子领域极具优势。尤其在光伏领域,它是制备光伏电池正面银浆的核心材料——凭借良好流动性,银浆能高效填充正面细栅线,形成清晰、均匀的主栅与细栅结构;同时,通过超声波分散技术进一步消除颗粒团聚,可确保栅线的致密性,减少接触电阻。

不过,纳米银颗粒的接触方式为点接触,接触电阻相对较大。因此,基于该材料的导电浆料往往需要较高的固含量以增加接触点,满足渗流阈值要求,才能实现理想导电效果。

2. 纳米银线(AgNWs)导电浆料

纳米银线属于一维纳米材料,其横向尺寸被控制在100纳米以内,纵向尺寸可灵活延伸。这种独特结构赋予了它三大核心优势:

- 光学透明性:纳米银线极高的长径比使其随机交织后形成多孔网状结构,光线可透过孔隙;同时,其横向尺寸远小于可见光波长(380-780nm),光的衍射效应显著增强,光波能轻松绕过纳米线传播。因此,将其涂覆于透明器件表面时,可实现80%-90%的高光学透明度。

- 高效导电性:它兼具纳米材料与微米材料的特性——横向尺度表现出类似纳米银颗粒的易烧结性,纵向尺度则拥有长导电通道与长程电流传输能力,且接触点数量更少,导电性能优异。

- 优异的弯折性能:面对弯曲、折叠或拉伸等机械应力时,单根纳米银线凭借纳米级直径与良好金属延展性,可有效分散应力,避免脆性断裂。

这些特性使其比零维、二维导电材料更适配柔性与透明需求场景,因此对应的导电浆料广泛应用于柔性传感器、透明加热器、柔性透明电极、光导纤维等领域。

3. 纳米银片(AgNFs)导电浆料

纳米银片是厚度小于100 nm(通常处于纳米尺度)、平面尺寸从几十纳米到几微米的二维薄片材料,其独特形貌赋予导电浆料三大显著优势:

- 低电阻网络构建:片状颗粒在浆料中易形成大面积面接触与叠层结构,相较于球形颗粒的点接触、纳米线的线接触,更大的接触面积与更致密的导电通路能显著提升载流子传输效率,使银浆具备优异导电性。

- 高涂覆效率:二维结构带来的巨大比表面积,让同等用量的片状银粉可覆盖更大涂膜面积——这意味着在降低银含量与涂层厚度的同时,仍能维持良好导电性能,具备潜在成本优势。

- 高烧结致密性与可靠性:扁平结构在烧结过程中可更高效堆叠填充,提升银浆烧结膜的致密性;同时,其较宽的挠度范围与抗折裂特性,能增强电子元件的机械可靠性与耐用性。

基于这些优势,纳米银片浆料常用于触摸屏、芯片封装等领域。不过,由于其制备的银浆流动性较差,无法满足光伏电池正面电极的高精度要求,但可应用于背面电极场景——通过超声波分散技术优化银纳米片在浆料中的分布均匀性,既能降低银用量控制成本,又能借助面接触优势维持电池片较低的电阻率。

深入理解不同形貌纳米银粉的固有特性差异及对应的导电机理,是开展导电银浆设计、选型及针对具体应用场景优化性能的核心基础。然而,单一形貌银纳米材料的应用边界始终存在局限:随着导电浆料应用场景的不断复杂(如更高精度、更低成本、更优柔性的需求),未来复合形貌(如颗粒-线混合、线-片混合)纳米银材料的开发、表面改性技术的突破,以及结合超声波分散等工艺实现更精准的微观结构调控,或将成为银纳米材料领域突破技术瓶颈、把握核心发展机遇的关键方向。

联系电话:18918712959